.

seguiteci sulla pagina Facebook Curiosity

.

.

“Fa’ la cosa giusta”: tutte le battaglie di Roger Waters – Il mito vivente, fondatore dei Pink Floyd e da sempre incazzato contro i signori della guerra ed i sacerdoti del dio denaro

«Fa’ la cosa giusta»: tutte le battaglie di Roger Waters, un mito vivente

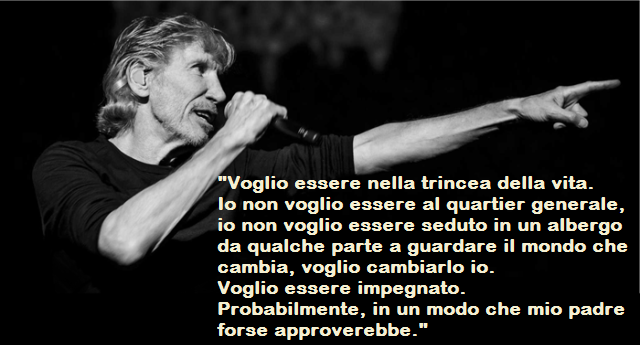

Questa è la storia di un soldato, un milite del rock in prima linea dal 6 settembre 1943, armato di una voce, quattro corde e una buona dose di ombrosa incazzatura contro i signori della guerra, sacerdoti del dio denaro e la mancanza di empatia tra gli esseri umani. E se in città vedete librarsi in cielo un maiale gigante, è molto probabile che nei paraggi, ci sia proprio lui, Roger Waters, e che il porco gonfiabile, Algie (leggiadro alter ego di Donald Trump), non sia una vostra allucinazione, ma l’ennesima provocazione di un uomo, un artista, che del pungolo e del motivato dissenso ha fatto una ragione di vita.

L’ultima netta presa di posizione, in ordine di tempo, è arrivata il 31 gennaio, prima del, come sempre, chiacchieratissimo Super Bowl 2019, l’evento che, unendo sport e intrattenimento, una volta l’anno incolla alla tv gli Stati Uniti d’America e con loro buona parte del resto del mondo occidentale. Il messaggio? Diretto ai Maroon 5, band scelta quest’anno per il quarto d’ora più bollente dell’entertainment a stelle e strisce, insieme a Travis Scot e Big Boi, già al centro di una petizione che chiedeva alla band di Adam Levine di abbandonare lo show, ovviamente sottoscritta da Waters.

«Li invito a “mettersi in ginocchio” sul palco davanti a tutti. Li invito a farlo in solidarietà con Colin Kaepernick (ex quarterback dei San Francisco 49ers, famoso per essersi inginocchiato durante l’inno nazionale in protesta contro le ingiustizie razziali e la violenza della polizia contro i cittadini afroamericani, gesto costatogli la carriera, ndr), li invito a farlo per ogni bambino ucciso in queste strade, li invito a farlo per ogni madre e padre e fratello e sorella in lutto. Mia madre mi diceva sempre: “In ogni situazione c’è quasi sempre la cosa giusta da fare, quindi falla”. Ci siamo fratelli, siete davanti a una scelta, non dico che sarà facile, tutti gli uomini del Presidente si incazzeranno, ma che si fottano. Vi chiedo di farlo perché è la cosa giusta e perché da qualche parte dentro di voi lo sapete», ha esortato l’ex bassista e fondatore dei Pink Floyd con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, accompagnato da un video in cui lo si vede con la sua band inginocchiarsi alla fine del concerto del 24 settembre 2017 a Hartford nel Connecticut.

Levine e soci l’esibizione l’hanno portata avanti come da copione, un colpo di testa durante l’halftime show del Super Bowl è roba da giocarsi la carriera… se non sei Roger Waters. Sì, perché lui, pacifista, progressivamente più vicino a posizioni atee, convinto sostenitore del partito Laburista, simpatizzante della causa palestinese, ma contro ogni antisemitismo, spina nel fianco dei governi guerrafondai di George W. Bush e dell’attuale maialone Donald Trump, del contorno se n’è sempre sonoramente sbattuto le palle, dritto al messaggio, dritto alla ragione più profonda, la prima e unica, per cui valga la pena di imbracciare uno strumento e salire su un palco, con un microfono davanti a milioni o anche solo a una manciata di persone.

Nipote di un soldato morto durante la Prima Guerra Mondiale e figlio di un soldato dell’8° Reggimento dei Royal Fusiliers, insegnate pacifista, attivista del partito comunista, Eric Fletcher Waters, morto durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sbarco ad Anzio (comune di cui l’ex Pink Floyd è cittadino onorario dal 2014 e dove è tornato spesso in situazioni commemorative) il 18 febbraio del ’44, in quella mattina buia e ghiacciata raccontata nella canzone “When the Tigers Broke Free” e poi in “The Wall”, l’ossessione per la guerra e il pacifismo sono entrate nel profondo della persona e dell’arte di Roger Waters.

Con i Pink Floyd fino all’85, anno in cui abbandonò ufficialmente la band, a partire da “The Dark Side Of The Moon” (1973), con “Wish You Were Here” (1975) e, poi, nella trilogia degli anni tra il ’77 e l’83 – “Animals”, “The Wall” (da cui venne tratto il film “Pink Floyd The Wall”) e “The Final Cut” – darà sfogo a tutta l’inquietudine rispetto a temi quali l’assenza, l’alienazione, il denaro, la morte, la guerra. Saranno le colonne portanti anche della sua carriera solista, proseguita, dopo l’esordio del ’70 con “Music From The Body”, già a partire dall’84 con “The Pros and Cons of Hitch Hiking”. Nell’87 con “Radio K.A.O.S.” racconta la storia di un ragazzo diversamente abile, che con le sue capacità telepatiche, scopre il modo di collegarsi a una stazione radio di Los Angeles e inviare il segnale di lancio a tutte le basi missilistiche del pianeta che si distruggeranno a vicenda, ponendo fine all’oppressione militare del Pianeta.

Nel’92 “Amused To Death”, catalizza gli input di avvenimenti storici come la protesta e le violenze di piazza Tienanmen, la caduta del muro di Berlino e lo scoppio della Guerra del Golfo. Incentrato su una riflessione del rapporto tra media, guerre, violenza e repressioni, il disco sarà l’ultimo fino al 2005, quando Waters tornerà con l’opera lirica sulla Rivoluzione Francese, “ça Ira”.

Da solista Roger Waters si è reso protagonista di un’importante attività live, con concerti come quello del 21 luglio 1990 in Postdamer Platz per celebrare la caduta del muro di Berlino e il lungo tour del ’99 in cui ripropone materiale suo e della band, con cui suonerà di nuovo nel 2005 in occasione del Live 8. Poi da solo sempre più live, sempre più in prima lineanella diffusione di una musica che è resistenza, con tour incentrati su due dischi cardine della sua carriera: “The Dark Side Of The Moon”, “The Wall”, tournée documentata nel film “Roger Waters the Wall”. Via via fino alla realizzazione dell’ultimo album di inediti, intitolato “Is This The Life We Realy Want?”. È questa la vita che vogliamo veramente? A venticinque anni da “Amused To Death” il ritorno di Waters è ancora una volta a gamba tesa su una società, la nostra, capace di rimanere indifferente davanti alla morte degli innocenti, bambini o adulti che siano. Quella domanda, per rispondere alla quale basterebbe guardarsi dentro per un nanosecondo, però, parte anche da una riflessione sull’amore e sul come riuscire a estendere le piccole epifanie amorose, che ognuno di noi, se gli è andata bene, ha vissuto almeno una volta nella vita, sul resto dell’esistenza, sugli altri.

Con quel disco e con quella domanda, Waters ci ha fatto un tour bello e importantissimo tra il 2017 e il 2018: “Us+them”, a sottolineare l’alleanza necessaria tra pubblico e artista contro i porci della guerra, dei muri e dell’alienazione collettiva. Una lunga serie di date, passate anche in Italia, incrociando la loro strada con quella della mostra “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains” e nelle quali sono confluite tutte le istanze fondamentali della sua carriera: roba scritta quarant’anni fa, in alcuni casi, ma ancora pesante e attualissima, soprattutto in un momento storico marcio e maledetto come quello che stiamo vivendo.

“Resist” e “Stay Human” sono le due frasi simbolo di questo tour, forse perché proprio il battersi indefesso per tutti, soprattutto per gli ultimi e i dimenticati, contro la violenza e la sopraffazione, per Roger Waters, la leggenda vivente, è davvero l’unico modo per rimanere umano. Perché quella di Roger Waters è la storia di un soldato, ma non certo quello dell’opera da camera “Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij, rivisitata con la sua voce narrante e il titolo “The Soldier’s Tale”. No, a differenza del protagonista dell’opera, infatti, Waters il suo basso al diavolo, in cambio di infinite ricchezze, non lo venderà mai.

tratto da: https://www.dolcevitaonline.it/fa-la-cosa-giusta-tutte-le-battaglie-di-roger-waters-un-mito-vivente/